Простой, легкий и вкусный салат. Часто появляется на нашем столе.

Великий пост заметно отражается на питании. На семь недель с наших столов пропадают продукты,

Слоеное тесто — отличная основа для выпечки. С ним можно комбинировать любую начинку: сладкий

Для выпечки не нужен повод. Что точно ей необходимо, так это хорошая основа, или тесто. А оно бывает

Утром часто приходится выбирать: встать пораньше и приготовить завтрак или поспать подольше и съесть

Фарш — универсальный продукт. Из него можно приготовить румяные котлеты, нежные тефтели, сытные

Благодаря вытяжке соседи не узнают, что вы передержали печенье или пожарили большой и сочный стейк.

Запеченные в духовке яблоки — немного старомодный, но по-прежнему любимый многими десерт. Залогом

С возрастом у многих людей начинаются проблемы с суставами. Для того, чтобы не усугублять ситуацию, специалисты советуют пересмотреть рацион, в частности, включить в него нежирный холодец, рыбный

Обычно осенью многие дачники ломают голову над тем, куда бы деть кабачки, которые выросли за лето.

Вечером нельзя пить только кофе и крепкий чай? Ученые нашли еще один напиток, который бессовестно

Бульон — это основа супов, холодца и соусов. Если он получился вкусным, то и финальное блюдо

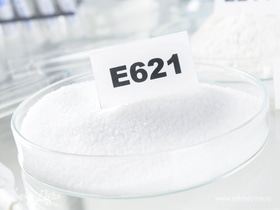

В составе многих продуктов можно встретить глутамат натрия. Врачи рассказали, какой эффект на

Есть мнение, что вода с лимоном, выпитая с утра, помогает настроить работу организма. Но такой

Людям старше 50 лет следует чаще включать в рацион определенные продукты, чтобы контролировать

Мясо является важной частью рациона, поэтому подходить к выбору данного продукта нужно очень

Ученые уже неоднократно подтверждали тот факт, что кофе помогает сбросить вес. Совсем недавно было

Добро пожаловать на официальный кулинарный сайт Юлии Высоцкой «Едим Дома»!

Наш портал — не просто место, где собраны рецепты блюд со всего мира, которые под силу приготовить не только профессионалам, но и каждой хозяйке на своей домашней кухне: ведь все они содержат подробные пошаговые инструкции, а также фото или видео. «Едим Дома» — это настоящая социальная сеть, где кипит живое общение: кулинары делятся своими профессиональными секретами, благодаря чему простые домохозяйки превращаются в настоящих шеф-поваров.

Хотите узнать больше о разных ингредиентах, используемых при приготовлении блюд? К вашим услугам — наша энциклопедия.

Пропустили в воскресенье выпуск любимой передачи «Едим Дома»? На нашем портале вы найдете полную их подборку.

Приготовили что-то необычное? Поспешите поделиться новым рецептом с другими читателями.

Вкусно будет всем. Обещаем!